平成29年7月26日

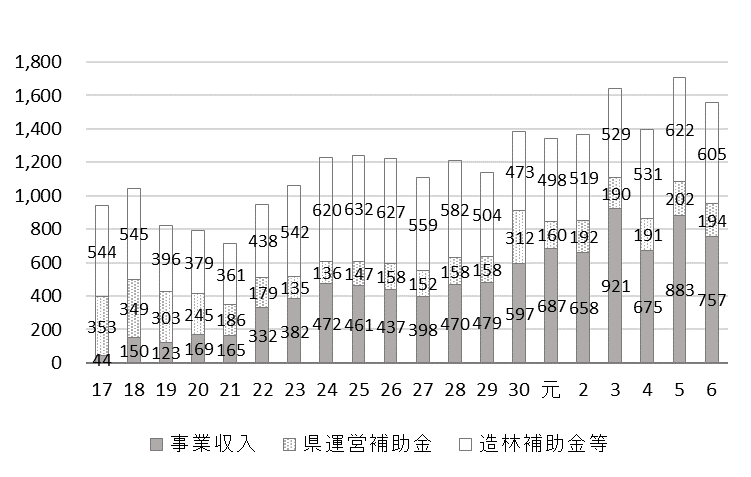

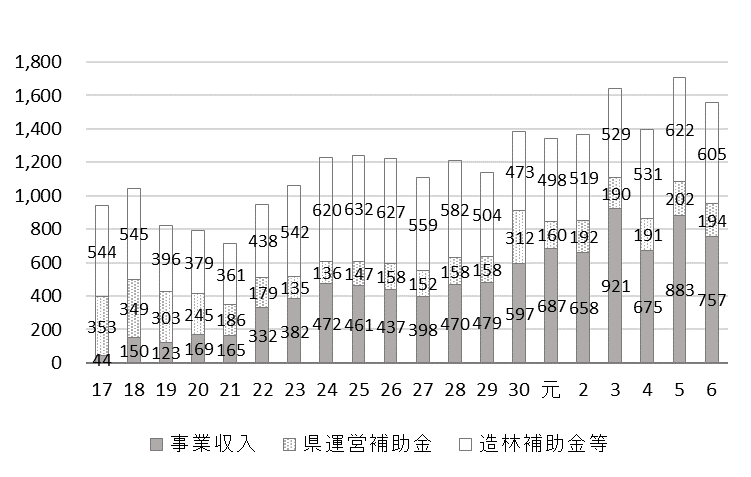

(1)収入

伐採等収入は、次第に増加し、令和元年度以降は6億円を上回るようになりました。

県からの運営補助金については、人件費等の削減によって圧縮に努めています。平成23年度から、造林補助制度が拡充され、搬出材積を増加させるため、小径木や未利用材の搬出にも努めた結果、造林補助金等が増額しています。

(2)支出

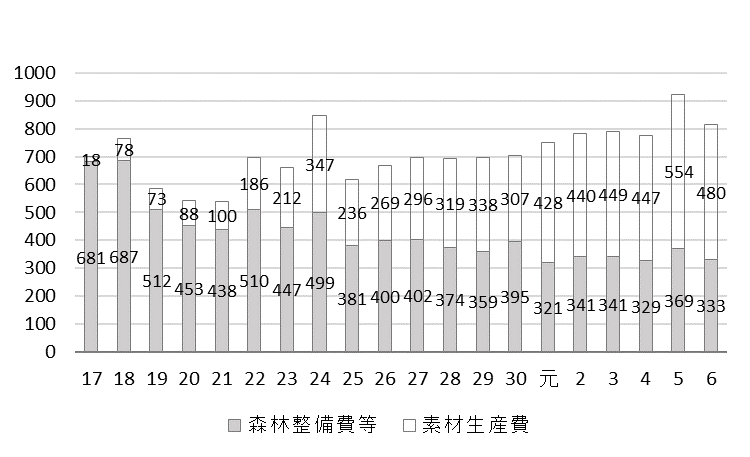

森林整備費は、保育間伐の減少や事業コストの削減等によって、減少してきています。素材生産費は、利用間伐等の収穫事業の増加に伴い、年々増加しています。

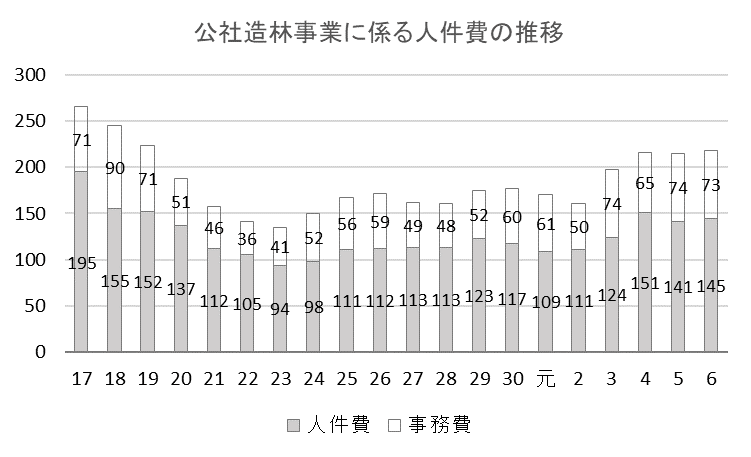

職員については、平成16年度の24名から平成19年度には12名に半減するとともに、平成17年度から27年度まで給与、期末勤勉手当のカットや退職手当の減額などを実施しました。

現在は、職員数の削減等による公社改革の成果を維持しつつ、人件費等の節減に努めています。

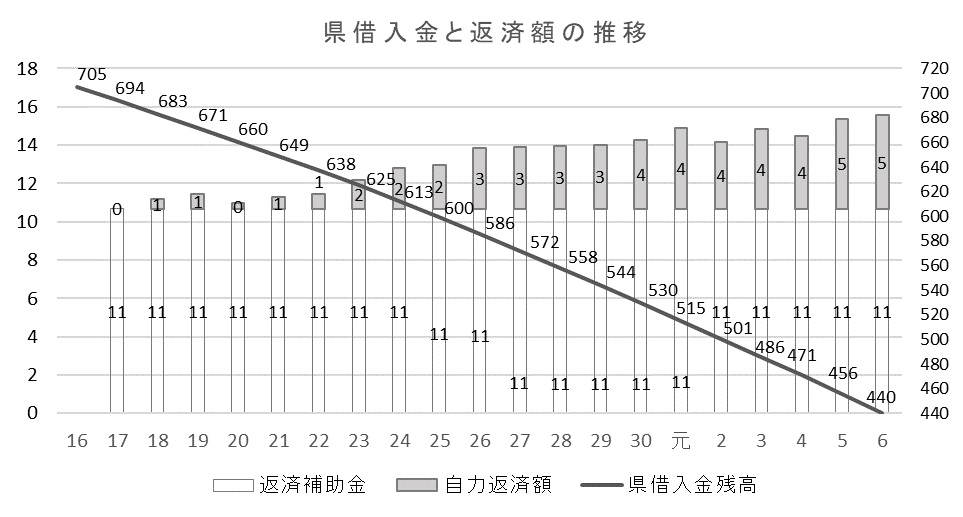

(3)県借入金と返済額

平成16年度には、これまでの公社事業に投入した経費として、705億円の借入金があったが、平成17年度以降、県から毎年1,067百万円の返済補助金を受け、公社においても伐採等収入による自力返済額の増加に努めた結果、令和6年度末の借入残高は440億円となり、この20年間で265億円を減額しました。

平成29年7月26日

-

(1)森林整備

公社では、造林地の健全な育成を図るため、間伐を中心に取り組んでいます。特に、造林木の成長に伴って、平成23年度から保育間伐が減少し、利用間伐が増加しています。平成25年度からは、主伐期に達した林分を対象とした択伐を開始し、増加しています。

また、契約期間を70年に延長しない一部の造林地については、平成23年度から皆伐を実施し、収益を分収した後に、土地所有者へ返還しています。

-

公社造林地を齢級別にみると、伐採利用が可能なⅧ齢級(36年生)以上の面積が8割を超え、今後は、利用間伐、択伐等の収穫事業が増加します。

注:齢級とは5年を一括りに1~5年生をⅠ齢級、6~10年生をⅡ齢級と称する。

-

(2)素材生産

収穫事業により、素材生産量は次第に増加しています。平成17年度から5年間は、年平均7千㎥でしたが、令和2年度からの5年間は、年平均60千㎥と急増し、岡山県の素材生産量の1割以上を占めるようになっています。

-

(3)受託事業

-

-

-

ア森林整備保全事業

森林整備保全事業等の円滑な推進と山地災害の未然防止を図るため、市町村等からの治山・林道事業等の調査、測量、設計・積算業務を受託するとともに、災害発生時には、復旧工事や応急工法等についてアドバイスや提案、技術支援を行っています。

-

イ森林ボランティア活動推進事業

里山林など森林の保全管理や山村活性化の取組を行っている地域の活動組織を支援する業務等を岡山県から受託し実施しています。

-

ウ県営林事業

林政課所管の県有林(2,399ha)及び県行造林(2,774ha)における森林整備事業等を実施しています。

[令和6年度事業] 作業路補修3,240m、調査委託14.46ha ほか

-

エ水源林事業

岡山県企業局所管の電源造林(339ha)及び工業用水源造林(192ha)における森林整備事業等を実施しています。

[令和6年度事業] 作業路補修1,200m ほか

-

オ森林経営管理制度市町村支援体制整備事業の県からの受託

専門的人材の確保・育成(林業技術者等の人材バンク)、林業技術者等へのアドバイス・相談対応、森林経営管理の技術支援等の業務を県から受託し実施しています。

[令和6年度事業]

・人材の確保・育成(森林経営管理制度推進人材バンク)

・森林管理の技術支援、「針広混交林誘導事例集③」の作成 ほか(県から受託)

・森林資源の把握業務 ほか(6市町から受託)

注:人材バンク業務は、厚生労働大臣の許可を受け、令和元年10月から実施

-

カ森林管理支援事業

市町村からの要請や森林所有者からの依頼により、森林調査や林業経営に適さない森林の経営管理等を受託し、ICTを活用した森林情報の把握や保育間伐等の必要な施業を行うなど新たなニーズに適切に対応します。

[令和6年度事業]市有林の森林資源量調査等(2市から受託)

-

-

平成29年7月26日

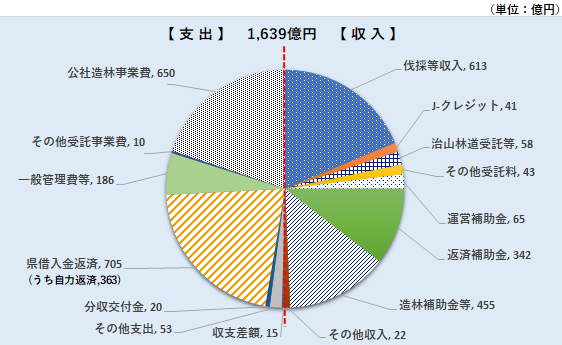

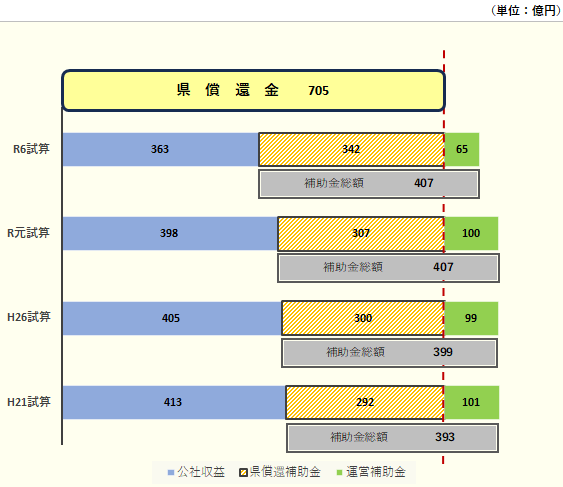

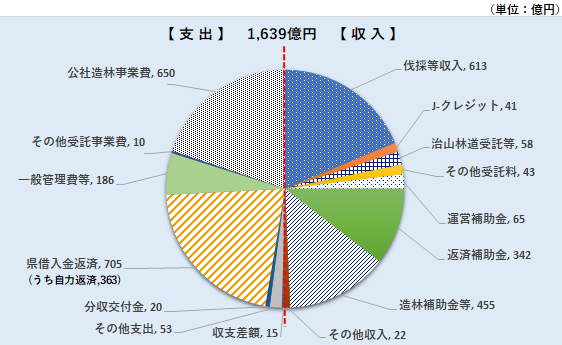

長期収支計画(令和6年度改訂)

公社は、平成16年度からの公社改革に伴い、平成17年度を始期とする新たな長期計画を策定し、定期的な見直しを行いながら、間伐等事業を推進しています。

現計画では、令和6年度時点における木材価格、事業単価、補助制度及び新たなJ-クレジット制度等をもとにし、また、令和4年4月の一般社団法人岡山県森林協会との合併に伴う森林整備保全事業を計画に加え、すべての分収造林契約が満了する令和51年度までの長期収支見通しを試算しました。

この結果、伐採計画が生育の不良などにより減少したため、伐採収入及び造林補助金は減少する見通しですが、新たな収入源として取り組んでいるJ-クレジット販売や森林整備保全事業等により収入は増加する見込みです。

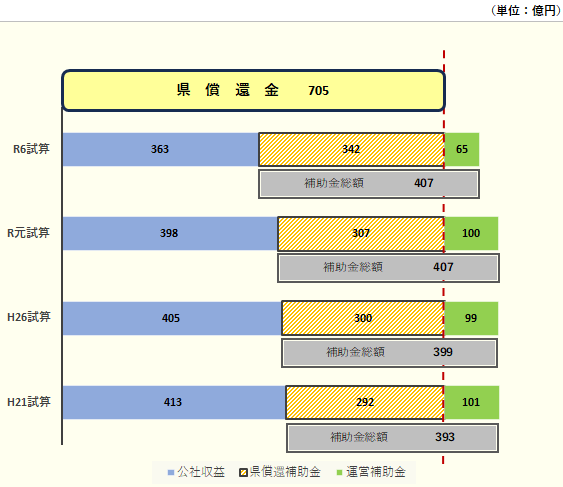

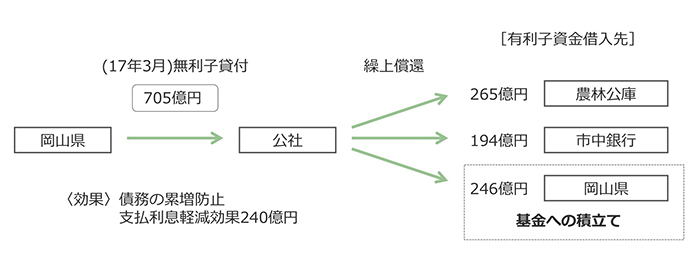

事業費については、労務単価の上昇により増加見込みです。また、一般管理費等も増加する見込みですが、県からの返済補助金の増額により、今回の長期収支計画においても、公社の経営目標達成に向けた継続的な森林経営を行いながら、県からの借入金705億円を全額返済することができます。

長期収支計画(平成17年度~令和51年度)

県への償還財源内訳

平成29年7月13日

平成16年度から始まった公社改革により、環境保全を重視した森林の整備を進めるとともに、組織体制の見直しや効率的な事業実施によるコスト縮減など、経営の合理化に取り組んでいます。

-

(1) 経営方針の転換

-

-

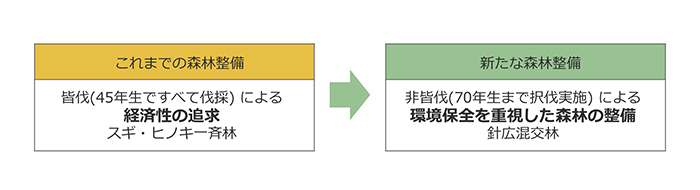

ア環境保全を重視した森林整備への取組

植栽してから45年で皆伐する従来の施業を非皆伐(択伐)施業へと転換し、スギ・ヒノキの一斉林を、環境保全に優れ、木材資源も得られる針広混交林へ誘導します。

-

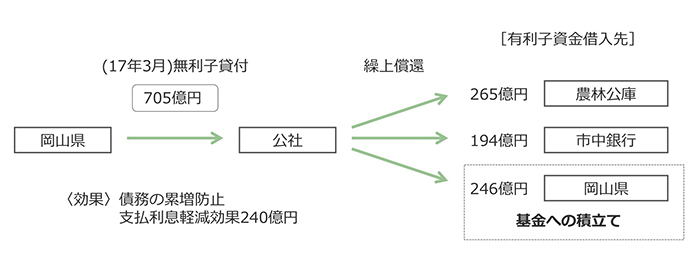

イ県からの無利子貸付金による既存債務の累増防止

平成16年度末に、公社債務の累増を防止するため、県から、既存債務の償還資金として705億円の無利子貸付を受け、公社はこれを原資として農林漁業金融公庫などへの一括繰り上げ償還を行っています。

-

ウ運営資金を借入金方式から県からの補助金方式に変更

経営方針を、環境保全を重視した森林の整備へと転換したため、皆伐収入を前提とした借入金による経営から、択伐等による収入以外は、すべて補助金(公社経営改善基金からの運営・償還補助金、造林補助金等)による経営へと移行しました。

-

エ分収造林契約の期間延長と分収率の変更

新たな森づくりを進めるため、土地所有者との分収造林契約の変更を進めており、平成27年度末までに、総契約件数3,304件のうち、99%の交渉を終了しました。

また、市町村有林については、公社の分収率を5割から8割へと変更しています。

-

(2) 経営の合理化

-

ア職員の削減及び給与等の見直し

職員については、平成16年度の24名から平成19年度には12名に半減するとともに、平成17年度から27年度まで給与、期末勤勉手当のカットや退職手当の減額などを実施しています。

-

イ事業コストの削減

列状間伐の導入、枝打ち実施率の低減、間伐作業の省力化など、事業コストの削減に努めています。

-

(3) 収益性の向上と県産材の安定供給

-

ア収益事業の合理化

a 施業区域の合理化

収穫事業が、公社事業の中心になっているため、事業の発注単位となる施業区域を、分収造林契約単位ではなく、地形、搬出方法、作業路等の位置などを考慮して、林業生産性が最大となるよう見直しを行います。

-

b 集約化施業の推進

林業の収益性向上を図るためには、林道、作業路等の整備を通じた公社造林地と周辺民有林等との森林施業の集約化が重要であり、入札参加者から一体的な路網整備等の企画提案を募集し、生産コストの低減や収穫事業の規模拡大に努めます。

-

c ICTを活用した森林調査の効率化

地上レーザー、航空レーザー、ドローン等ICTの活用により、森林資源調査のコスト削減と精度向上を図り、計画的な木材の生産体制を整備します。

-

イ未利用間伐材等の利用促進

真庭地域を中心として、木質バイオマス発電事業やCLT(直交集成板)の製造が行われていることから、引き続き、柱用材等良質材の計画的・安定的供給に努めるとともに、これまで公社造林地内に放置していた小径木や曲がり木等についても、木質バイオマス収集業者等と連携し、積極的な搬出に取り組みます。

-

ウ林業事業体の生産力強化

a 収穫事業の計画的実施と情報公開

急速に増加する公社の収穫事業を推進するためには、事業を受注する森林組合及び木材業者の生産体制の拡充が不可欠であり、今後の伐採計画を分かりやすく関係者に公表し、計画的な事業発注を行うことによって、意欲的な生産力増強を促します。

-

b 架線系作業への取組

公社造林地には、作業路を開設しにくい奥地林や急傾斜地が多く、今後は、架線系作業による木材の搬出に本格的に取り組む必要があります。このため、専門的知識や特殊な技術を必要とする架線系収穫事業の推進に当たり、プロポーザル方式による発注を取り入れるなど、森林組合や素材生産業者に積極的な参加を働きかけます。